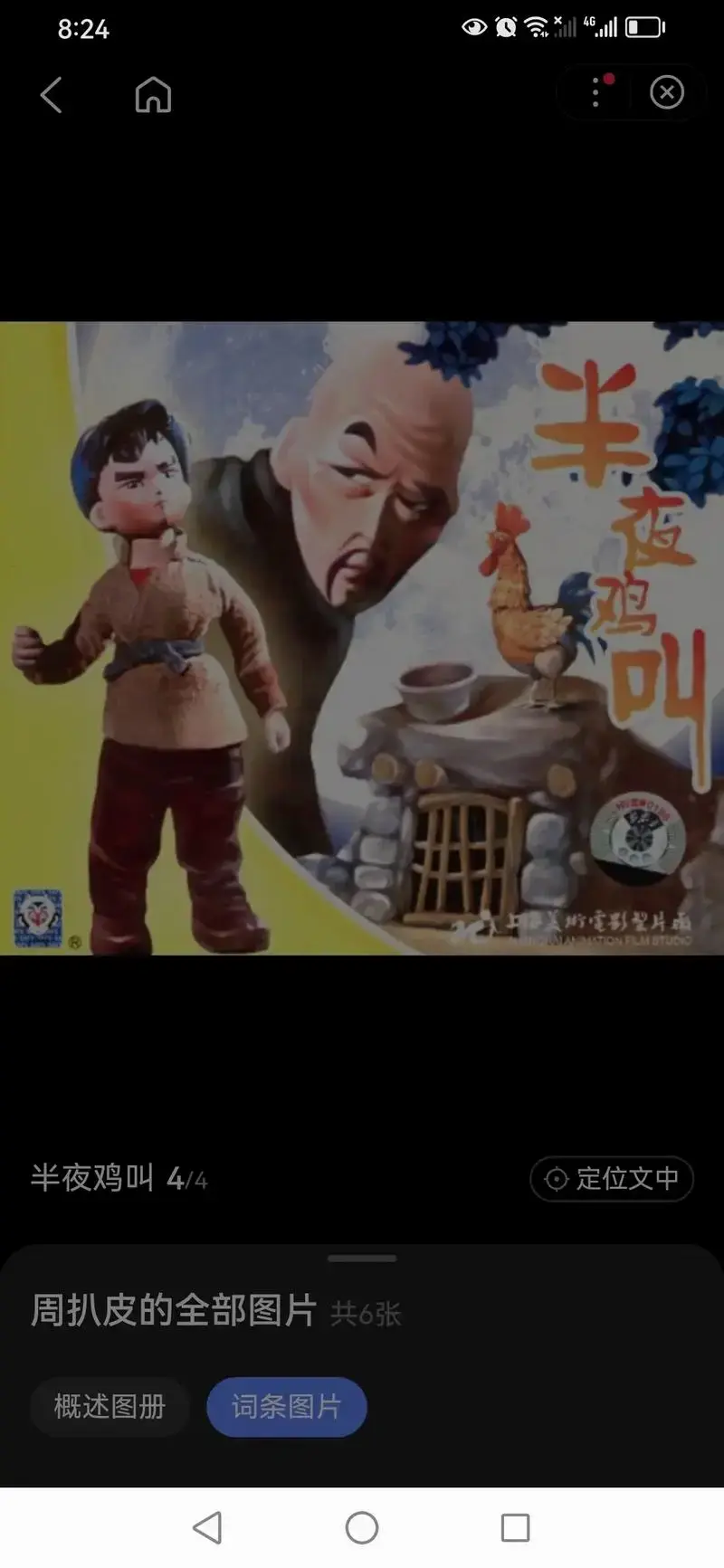

"周扒皮"变身萌宠?《半夜鸡叫》童话剧颠覆想象

发布时间:2025-04-28 20:20:04 浏览量:20

## "周扒皮"变身萌宠?一场关于集体记忆的温柔解构

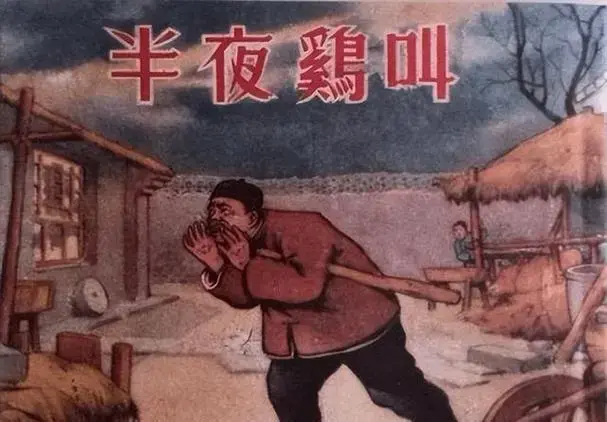

"周扒皮"这个形象,在几代中国人的集体记忆中,曾是地主阶级残酷剥削的典型符号。那个半夜学鸡叫、强迫长工早起干活的反派角色,承载着特定历史时期的阶级叙事。然而,当这个"反派"突然以毛茸茸的萌宠形象出现在童话剧中时,引发的不仅是观众的惊奇,更是一场关于集体记忆如何被重构的生动案例。

在传统叙事中,"周扒皮"的形象被简化为纯粹的恶,这种二元对立的人物塑造服务于特定历史阶段的意识形态需要。但历史记忆从来不是凝固的化石,而是流动的河水。当《半夜鸡叫》以童话剧形式再现时,创作者实际上完成了一次对集体记忆的"祛魅"过程——剥去符号化的外衣,让一个扁平化的角色重新获得立体性和人性温度。

这种重构不是对历史的背叛,而恰是文化自信的体现。一个成熟的社会能够以多元视角审视自己的历史记忆,不再需要依靠脸谱化的反派来维系某种叙事。将"周扒皮"萌宠化的处理,某种程度上反映了当代社会对历史的理解已从简单的道德审判,转向更为复杂、包容的文化反思。

从传播学角度看,这种颠覆性改编产生了惊人的"萌化效应"。当观众看到传统反派变得可爱时,认知上的不协调会激发强烈的好奇心。社交媒体上"周扒皮居然有点可爱"的讨论,正是这种效应的直接体现。萌文化作为当代青年交流的通用语言,在此成为连接不同代际记忆的桥梁。

更深层看,这种改编揭示了文化符号在代际传递中的变异规律。Z世代对"周扒皮"的认知已脱离原始的历史语境,他们更倾向于从角色本身而非意识形态角度进行评判。当老一辈惊讶于"反派变萌"时,年轻人却在问:"为什么不能可爱?"这种代际认知差异,恰恰体现了集体记忆的自然演进过程。

在文化创意产业领域,这种对传统IP的创新诠释提供了宝贵启示。真正的文化自信不在于固守符号的原教旨主义,而在于敢于赋予旧符号新内涵。当《半夜鸡叫》可以用童话、萌宠等形式重新演绎时,说明这个故事已经超越了特定时期的宣传功能,获得了更永恒的艺术生命力。

从"半夜鸡叫"的恐怖到"萌宠闹钟"的温馨,这种转变或许暗示着:一个健康的社会,能够以更加从容、幽默的态度面对自己的历史。当我们可以笑着讨论"周扒皮"的萌态时,不是忘记了过去的苦难,而是已经成长到能够以更丰富的方式承载记忆。这种文化心态的成熟,或许才是"周扒皮变身记"给我们最珍贵的启示。