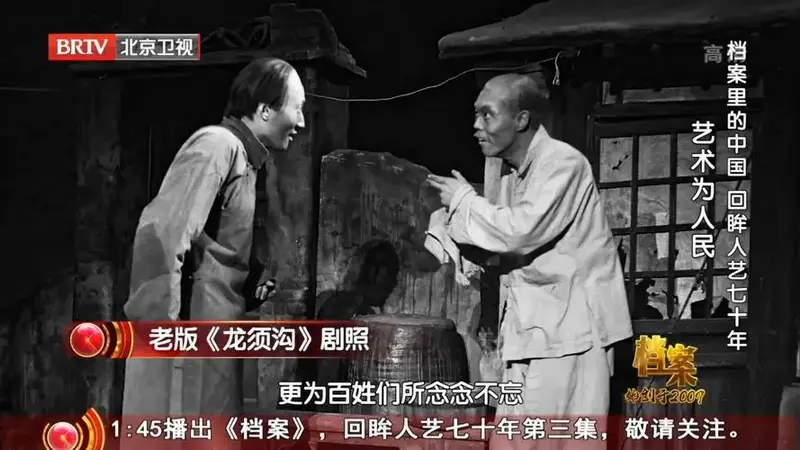

老舍话剧《龙须沟》全新演绎,京味儿文化再掀热潮

发布时间:2025-04-30 09:10:04 浏览量:4

## 京味儿重生:《龙须沟》的当代回响与市井灵魂的永恒魅力

当大幕拉开,熟悉的京片子在小剧场里炸响,观众席爆发出一阵会心的笑声——这并非上世纪五十年代的演出盛况,而是2023年老舍经典话剧《龙须沟》全新改编版的首演现场。这部沉淀七十余年的市井史诗,正以惊人的生命力在Z世代观众中掀起"京味儿文艺复兴"的热潮。从胡同深处到时尚地标,从银发族到打卡青年,一场关于城市记忆与文化认同的集体对话正在上演。

一、沟渠里的时代镜像:经典文本的当代解码

老舍笔下那条"臭沟沿"的变迁史,在当代导演的重新诠释中获得了多维解读。新版舞台设计采用沉浸式环形布景,观众仿佛置身1950年代的龙须沟胡同,闻得见煤球炉子的烟火气,听得见剃头挑子的吆喝声。当程疯子那段"数来宝"用全息投影技术呈现时,传统曲艺与数字艺术的碰撞令年轻观众惊叹不已。

制作团队对原著进行了大胆解构,保留"小人物大历史"叙事内核的同时,加入了当代城市更新议题的思考。第三幕拆迁戏码中,程娘子那句"破家值万贯"的台词引发不同年龄段观众的激烈讨论——老北京人感慨万千,新北京人则从中读出了对城市记忆的敬畏。这种跨越时空的情感共鸣,正是经典改编最珍贵的价值。

二、京味儿美学的破圈密码:从文化符号到情感连接

新版《龙须沟》的成功绝非偶然。据统计,本轮巡演30岁以下观众占比达42%,"京味儿话剧"抖音话题播放量突破3亿次。年轻观众着迷的不仅是"得嘞""劳您驾"这些方言魅力,更是剧中鲜活的生命态度——王大妈用搪瓷缸子喝茉莉高碎的讲究,丁四爷修车摊前"穷讲究"的做派,这些细节构成的文化肌理,恰是浮躁时代稀缺的生活美学。

剧组特邀非遗传承人指导演员的"手上功夫",从茶汤冲制到笼屉码放,每个动作都经得起老北京人的火眼金睛。这种对文化细节的极致追求,让作品成为移动的"京城民俗博物馆"。更令人惊喜的是,剧中穿插的太平歌词、京韵大鼓等传统曲艺,经过电子音乐的重新编配,竟在音乐平台掀起收听热潮。

三、市井烟火的精神底色:我们为何需要龙须沟

在CBD高楼与胡同院落并存的北京城,《龙须沟》提供的不仅是怀旧素材。当程疯子说出"人得自个儿成全自个儿",当赵大爷念叨"过日子就得有个过日子的样儿",这些朴素哲理在996青年的心中激起回响。剧中人物面对困境的韧性,邻里间"你中有我"的温情,恰是现代社会渴望重建的情感共同体。

文化学者指出,这股"京味儿热"本质是城市化进程中人们对精神原乡的追寻。数据显示,北京现存胡同数量较1949年减少近60%,而《龙须沟》巡演期间,前门地区胡同游订单量环比增长215%。这种文化消费背后的深层动力,是都市人对身份认同的焦虑与渴望。

站在大栅栏的霓虹灯下看《龙须沟》,会惊觉老舍笔下的市井智慧从未过时。当丁四爷修好最后一辆自行车,灯光渐暗时响起的鸽哨声,不仅是对一个时代的告别,更是对城市灵魂的温柔守护。这部穿越时空的平民史诗提醒我们:真正的京味儿不在网红打卡点,而在那些固执保留的生活仪式里,在胡同墙上斑驳的树影中,在每个普通人认真生活的模样里。或许,这就是经典永不过时的秘密——它永远能让我们在别人的故事里,看见自己的影子。