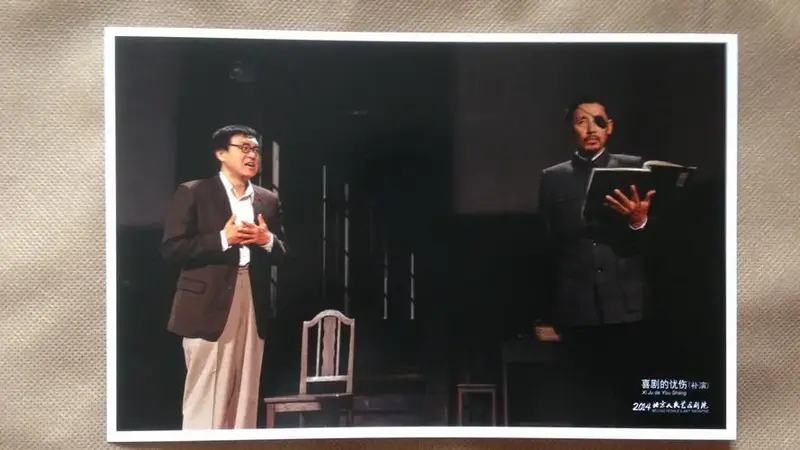

陈道明何冰话剧《喜剧的忧伤》首演,观众泪目鼓掌

发布时间:2025-04-30 10:30:01 浏览量:27

## 《喜剧的忧伤》:当笑声成为时代的解药,我们为何集体泪目?

当陈道明与何冰两位戏骨在话剧《喜剧的忧伤》谢幕时,台下观众早已泪流满面却仍报以经久不息的掌声——这看似矛盾的场景,恰恰揭示了这部作品最深刻的魅力。在这个娱乐至死的时代,一部名为"喜剧"的作品为何能直击人心最柔软的角落?当笑声与泪水在剧场里奇妙交融,我们或许正在见证一场关于当代人精神困境的集体疗愈。

《喜剧的忧伤》的舞台设计本身就是一道隐喻:倾斜的地板、摇摇欲坠的家具,仿佛整个世界的重心都在偏移。陈道明饰演的剧团导演与何冰扮演的审查官之间的拉锯战,在看似荒诞的对话中撕开了创作自由与体制约束的永恒命题。当何冰用官僚主义的套话机械地要求修改剧本时,剧场里爆发的笑声中分明带着熟悉的疼痛——每个在职场中挣扎的现代人,都能从中看到自己被规则异化的影子。

陈道明在采访中曾说:"喜剧的最高境界是让人笑中带泪。"在这部作品中,两位演员用教科书级的表演诠释了这句话的真谛。何冰将一个小官僚的刻板与人性微光切换得行云流水,而陈道明则用细微的面部抽搐展现创作者被扼住咽喉时的窒息感。最令人心碎的莫过于那场"修改莎士比亚"的戏中戏——当《哈姆雷特》的经典独白被审查制度肢解得支离破碎,观众在荒诞大笑后突然陷入沉默,剧场里只听见此起彼伏的抽泣声。

这部诞生于2011年的作品,在十余年后的今天反而焕发出更强大的生命力。在算法统治注意力的时代,在短视频将情感碎片化的当下,《喜剧的忧伤》像一剂强效解毒剂。当舞台上两人为一句台词争得面红耳赤时,我们看到的不仅是对艺术尊严的坚守,更是对深度思考的礼赞。观众之所以泪目,是因为在消费主义浪潮中,我们太久没有如此真切地感受到思想的重量。

特别令人动容的是剧中展现的"败者的尊严"。当陈道明饰演的导演最终妥协却仍偷偷保留原创剧本时,那个小心翼翼藏起稿纸的动作让无数创作者泪崩。在这个成王败寇的社会叙事里,《喜剧的忧伤》温柔地告诉我们:坚持本身就有价值,即使失败也要保持优雅。正如某位观众在社交媒体上的留言:"看完戏走在回家路上,突然觉得生活中的那些憋屈都不重要了。"

《喜剧的忧伤》的魔力在于它完成了喜剧最崇高的使命:用笑声解构痛苦,再用共情治愈创伤。当观众为舞台上的故事流泪时,实际上是在为自己内心积压的情绪找到安全出口。在演出后的深夜,剧场外的咖啡馆里常见三三两两的观众仍在热烈讨论,有人谈起被甲方反复修改的方案,有人说起自己搁置多年的小说手稿——这部话剧俨然成为都市人精神世界的照妖镜。

在这个强调"情绪价值"却缺乏真情实感的年代,《喜剧的忧伤》提供了一种珍贵的集体疗愈体验。它提醒我们:真正的喜剧从来不是段子的堆砌,而是直面生命荒诞后的会心一笑;最高级的忧伤也不必嚎啕大哭,可以在众人的掌声中找到共鸣与释怀。当大幕落下,带走的不仅是两个半小时的剧场时光,还有对生活重新燃起的温柔勇气——这或许就是观众久久不愿离场的真正原因。