当代视角解读《海鸥》:话剧版颠覆你的想象

发布时间:2025-04-30 14:50:04 浏览量:29

## 契诃夫的海鸥飞进后现代剧场:当经典遭遇解构的狂欢

"《海鸥》又来了!"——每当契诃夫这部经典剧作被重新搬上舞台,这样的呼声总会在戏剧圈内泛起涟漪。但这一次,情况有些不同。当代话剧版的《海鸥》不再满足于忠实再现那个19世纪末俄罗斯乡村的爱恨纠葛,而是挥舞着解构主义的利剑,将契诃夫的文本拆解、重组、颠覆,最终呈现出一场令传统戏剧观众既困惑又兴奋的视觉盛宴。

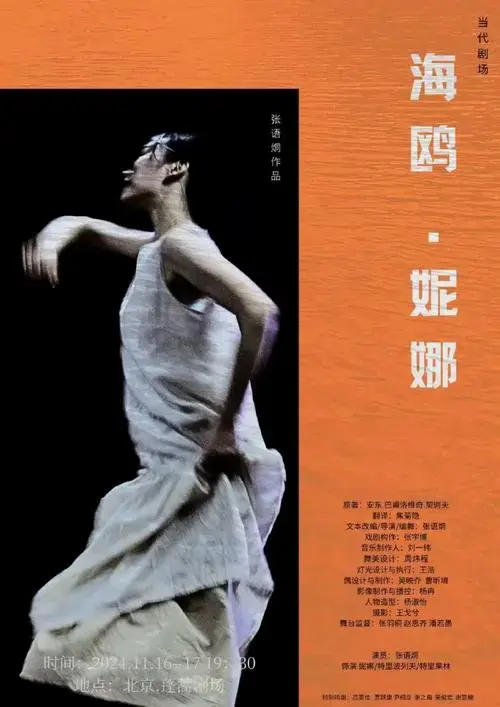

在最新一版的话剧《海鸥》中,导演大胆地将故事背景移植到了21世纪某个无名城市的艺术区。特里果林不再是那位令妮娜神魂颠倒的著名作家,而是一个在社交媒体上拥有百万粉丝的"网红小说家";渴望成为演员的妮娜则化身为短视频平台的直播主,整日对着手机镜头表演独角戏;而那个永远写着"创新剧本"的特列普列夫,在当代语境下变成了一个执着于行为艺术的叛逆青年。这种时空错置的处理不是简单的噱头,而是对契诃夫笔下"艺术与生活"主题的尖锐当代诠释——当人人都能成为十五分钟的名人,艺术的神圣性何在?当点赞数取代了专业评价,什么才是真正的创作?

表演风格的革新同样令人耳目一新。传统上,《海鸥》被视作心理现实主义的典范,要求演员深入角色内心,展现细腻的情感变化。而这一版却采用了布莱希特式的"间离效果",演员时常跳出角色,直接向观众评论剧情;多媒体技术的介入更打破了"第四面墙",当妮娜诉说她的演员梦时,舞台后方实时投影出她在不同试镜场合被拒绝的录像片段。这种表演方式看似疏离,却意外地强化了原著中对艺术行业残酷性的揭示——在数据流量统治的时代,艺术理想主义者的挫败感比契诃夫时代更为痛切。

最富争议的莫过于对剧本结构的解构。导演将原著四幕剧重新剪辑成七个非线性片段,如同现代人在不同电子设备间跳跃的注意力。科斯佳自杀的关键场景被置于开场,而全剧以阿尔卡金娜年轻时的一段试镜录像作为结束。这种叙事实验不仅挑战了观众的接受习惯,更创造性地呼应了契诃夫原著中的时间主题——当过去、现在与未来被压缩在同一平面,人生是否只是一场循环往复的荒诞剧?当代人碎片化的生存体验与契诃夫笔下人物的精神困境产生了惊人的共鸣。

值得玩味的是,这种看似"离经叛道"的改编恰恰抓住了契诃夫戏剧精神的本质。1896年《海鸥》在彼得堡首演惨败时,正是因为它打破了当时戏剧的陈规旧习;而当下的解构式改编,延续的正是这种创新基因。导演没有停留在对19世纪俄罗斯的表面模仿,而是深入挖掘了剧本中永恒的人性困境——艺术与商业的冲突、代际之间的理解鸿沟、爱情中的占有与背叛——这些主题在任何时代都能找到对应的现实投影。

当代视角的《海鸥》如同一面多棱镜,既折射出原著丰富的思想光谱,又映照出当下社会的文化焦虑。当特里果林在舞台上刷着手机说"我需要妮娜这样的故事来维持我的创作灵感"时,观众席爆发出的苦笑说明了一切——在这个内容过剩注意力稀缺的时代,艺术与生活、创作与消费的界限比契诃夫时代更加模糊不清。这版《海鸥》之所以能颠覆观众的想象,正是因为它拒绝成为博物馆里的戏剧标本,而是让契诃夫的文字与当代观众进行着一场紧张而富有成效的对话。

契诃夫曾借特列普列夫之口说:"我们需要新的形式。"当代剧场工作者接过这一火炬,用属于这个时代的方式重新诠释经典。当那只象征性的海鸥不再是被射杀的标本,而化作无人机在剧场盘旋时,我们突然明白:真正伟大的戏剧从不会停留在过去,它永远在寻找与当下对话的可能性。这或许就是《海鸥》历经百年仍能不断"颠覆想象"的奥秘所在。