《海鸥》话剧首演获赞:契诃夫笔下的灵魂共鸣

发布时间:2025-04-30 16:00:05 浏览量:32

## 当《海鸥》飞越百年:契诃夫如何用"未完成"治愈现代人的精神困境

"我们为什么活着?"——这个契诃夫在《海鸥》中反复叩问的命题,穿越126年时光,在昨晚的话剧首演现场再次击中了每位观众的心灵。当舞台灯光渐暗,特列普列夫那句"我们需要新的艺术形式"的呐喊在剧场回荡时,我分明看到前排的年轻人悄悄抹去了眼角的泪水。这不禁让人思考:为何一部创作于19世纪末的戏剧,能在短视频时代的今天引发如此强烈的灵魂共振?

契诃夫笔下的人物总带着某种"未完成性"——想成为作家的特列普列夫、渴望爱情与认可的妮娜、困在平庸婚姻中的玛莎...他们如同被搁浅在生活浅滩的鱼,挣扎着寻找通往大海的路径。这种生存状态与当下年轻人的精神困境形成了奇妙的镜像:在社交媒体精心包装的"成功学"叙事下,多少人同样经历着理想与现实的撕裂?剧中阿尔卡金娜那句"我知道自己只是个平庸的演员",何尝不是每个被内卷浪潮裹挟的现代人深夜的内心独白?

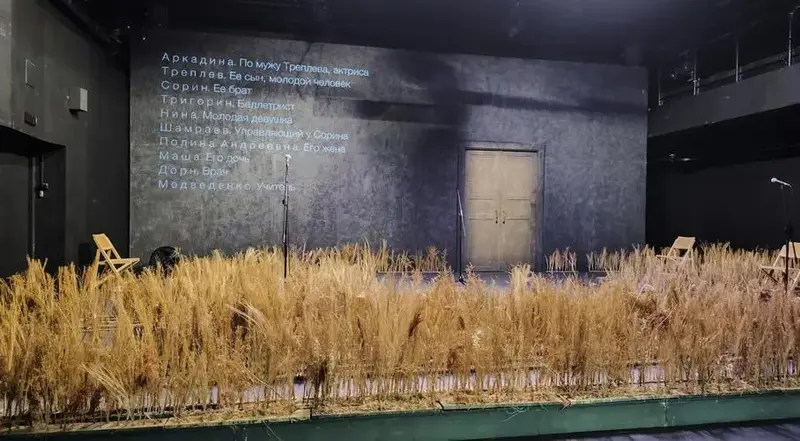

导演在本版《海鸥》中做了一个大胆的减法——去掉了所有具象的俄罗斯元素,舞台简化为几组可移动的白色几何体。这种极简处理反而让契诃夫笔下的精神困境获得了当代转译:当妮娜穿着牛仔裤和T恤说出"我现在知道了,在我们的事业中...重要的不是荣誉和荣耀",观众席中那些正在创业、考研或转行的年轻人突然坐直了身体。这种跨越时空的顿悟时刻,正是经典文本的魔力所在。

特别值得玩味的是第三幕那个长达七分钟的静场——没有台词,只有角色们机械地喝茶、看报、踱步。这种契诃夫式的"停顿"在当代剧场语汇中化身为一种精神诊断:当我们刷短视频的手指停不下来,当多任务处理成为生存常态,这种刻意制造的"空白"反而成了照见当代人焦虑的镜子。有位观众在演后谈中说:"在那七分钟里,我第一次清晰地听到了自己的心跳。"

契诃夫医生(他确实有行医执照)在《海鸥》中开出的处方或许令人意外:不是英雄主义的突破,而是学会与平庸共处。当妮娜最终明白"重要的不是演戏本身,而是承受的能力",当特列普列夫在剧终前说"我渐渐学会不憎恨自己写的东西",这些角色完成了从自我对抗到自我和解的转变。这对滤镜时代的我们或许是种启示:治愈可能始于承认生活本就是由99%的平淡与1%的高光组成。

散场时,我注意到剧场前厅的留言墙上贴满了彩色便签:"谢谢契诃夫让我哭出来"、"原来1896年的年轻人也失眠"、"准备明天去辞职追梦"...这些即时反馈构成了一幅奇妙的文化拼图,证明伟大的文学永远在回答两个问题:如何诚实地面对自己?怎样在破碎中保持尊严?当一只金属骨架的机械海鸥在谢幕时缓缓升过观众头顶,我们突然理解:经典的重生不在于复刻羽毛,而在于唤醒每个时代特有的疼痛与希望。