史诗级话剧《如梦之梦》一票难求,观众直呼震撼

发布时间:2025-05-01 16:40:04 浏览量:29

## 《如梦之梦》一票难求背后:当剧场成为当代人的精神教堂

上海大剧院门口排起蜿蜒千米的队伍,北京保利剧院开票30秒售罄,二手平台票价飙升至五位数仍有人问询——赖声川导演的八小时史诗话剧《如梦之梦》正在创造中国话剧史上的奇观。这部首演于2000年的作品,何以在23年后依然让观众趋之若鹜?当我们在剧场里追寻什么?

一、环形舞台里的生命寓言

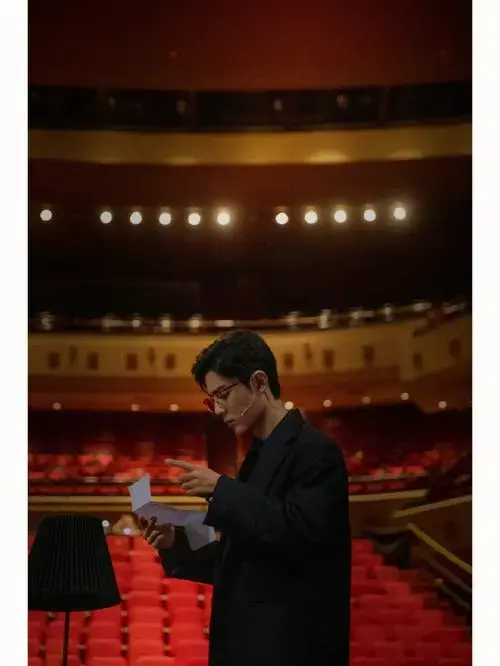

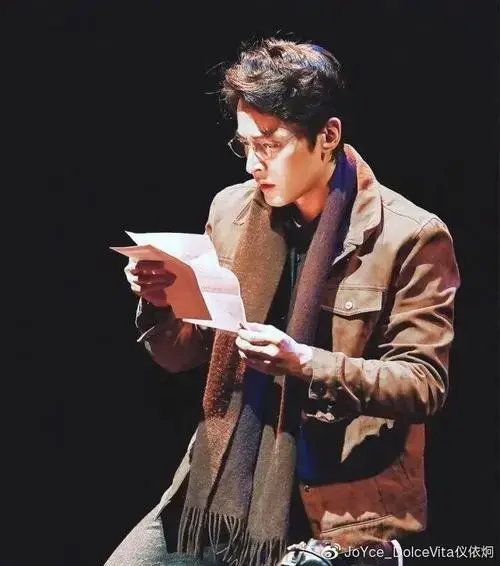

莲花池中央的环形舞台如同命运的年轮,观众席上的我们与饰演"五号病人"的演员构成奇妙的镜像。剧中人穿越民国上海、巴黎公寓、诺曼底城堡的时空之旅,恰似当代人在现实与梦境间的永恒徘徊。有观众在社交平台写道:"当胡歌脱下病号服走向观众席的刹那,我突然看清了自己生命里的某个执念。"

制作人王可然透露,本轮巡演特别增设的"沉浸式票区",让观众可以触摸到舞台上飘落的枫叶,这种打破第四堵墙的设计,正是对原著"庄周梦蝶"哲学命题的当代诠释。据统计,85%的观众在观剧后自发进行二度创作,从同人小说到数字油画,形成独特的文化再生产现象。

二、文化消费的"稀缺性溢价"

中国演出行业协会数据显示,2023年话剧市场总票房较2019年增长217%,但《如梦之梦》的年度演出场次始终控制在30场以内。这种刻意营造的稀缺性,反而激发了都市中产的文化消费焦虑。某金融分析师在朋友圈晒出万元门票配文:"比买到爱马仕还难,但值得。"

值得注意的是,该剧观众中72%为25-40岁人群,他们往往同时是Livehouse常客和艺术展VIP。中央戏剧学院教授李浩指出:"八小时观剧时长构成的仪式感,正在取代网红打卡成为新的身份标识。"剧场里的每一束追光,都照见当代人的精神饥渴与社交需求。

三、戏剧疗愈的时代症候

在深圳场次的后台,工作人员发现不少观众带着《西藏生死书》来要签名。心理学专家张沛超分析:"后疫情时代,人们通过集体观剧体验完成心理代偿。当五号病人解开生命谜题时,剧场实际上在进行一场群体心理治疗。"

制作团队今年特别推出的"如梦工作坊",邀请观众用戏剧游戏重构个人叙事。参与者陈女士分享:"当我在即兴表演中说出那句'我原谅你了',突然理解了剧中顾香兰的选择。"这种参与式艺术体验,正在重塑都市人的情感教育方式。

当剧场灯光次第亮起,八小时的心灵跋涉抵达终点。那些久久不愿离去的观众,或许在等一个属于自己的"如梦时刻"。正如赖声川在节目单上的寄语:"剧场不是逃避现实的地方,而是让我们更勇敢面对现实的镜子。"在这个注意力碎片化的时代,能让人放下手机沉浸八小时的作品,本身就是对生命最诗意的丈量。