田馥甄音乐会一票难求!粉丝连夜排队抢购火爆现场

发布时间:2025-05-03 19:10:04 浏览量:29

## 田馥甄音乐会门票秒罄背后:一场关于集体记忆与身份认同的消费狂欢

凌晨三点的台北街头,蜿蜒数百米的人龙在微凉的夜风中静静守候。有人支起折叠椅,有人裹着毛毯,更多人低头刷着手机屏幕——他们都在等待田馥甄音乐会门票开售的那一刻。当清晨第一缕阳光洒向售票窗口时,系统崩溃的消息不胫而走,三分钟内所有场次显示"售罄",社交媒体瞬间被"求票"的哀嚎淹没。这场看似普通的门票抢购事件,实则折射出当代社会一场精心设计的集体仪式,粉丝们购买的不仅是一张入场券,更是一次身份认同的集体认证。

在注意力经济时代,"一票难求"本身就是最有效的营销策略。主办方深谙稀缺性创造的消费心理,通过控制票量、分批次放票等手段人为制造紧张感。数据显示,田馥甄本轮巡演平均每场售票仅占总座位数的65%,这种"饥饿营销"使得门票转售价格飙升,最高溢价达原价的12倍。粉丝社群中流传着各种抢票攻略:从VPN切换、多设备登录到银行预授权,技术手段的军备竞赛将购票行为异化为一场没有硝烟的战争。当某位大学生在论坛晒出用5G网络0.3秒完成支付的订单截图时,收获的不仅是羡慕,更是一种技术赋能的优越感。

排队本身已成为演唱会的前奏仪式。那些带着睡袋坚守36小时的年轻人,在社交媒体直播排队实况的过程中,率先完成了情感能量的积累。日本社会学家岩本茂树提出的"共苦体验"理论在此得到完美诠释——共同经历的购票艰辛会转化为更强烈的现场共鸣。有粉丝坦言:"排队时认识的同好,后来都成了演唱会现场的固定伙伴。"这种临时构建的"准亲属关系",让音乐活动升华为社交资本的积累场域。当镜头扫过观众席,那些精心制作的应援手幅、统一穿戴的纪念T恤,无不是群体归属感的物质载体。

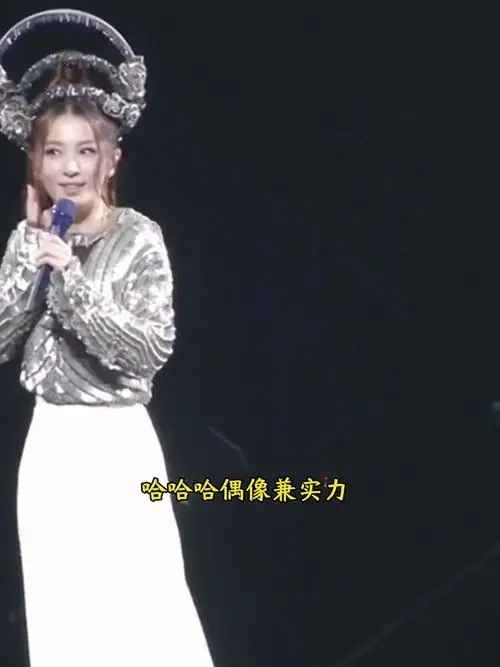

田馥甄现象背后是华语乐坛女性力量的重新定义。从少女偶像到独立音乐人,她历时二十年的转型轨迹恰好与90后听众的成长历程重叠。乐评人陈默指出:"她的《无人知晓》《或是一首歌》等作品探讨的都市孤独感,精准击中了当代青年的情感结构。"这种精神共鸣使得音乐会超越了娱乐消费,成为一代人的情感投射场。当万人合唱"原来我们都是芸芸众生里的普通人"时,现场构筑的临时乌托邦,短暂消解了现实生活中的身份焦虑。粉丝小琳的留言颇具代表性:"抢票时的疯狂,是对平庸日常最体面的反抗。"

在流媒体统治听觉体验的今天,现场音乐反而成为最奢侈的消费。Spotify年度报告显示,田馥甄歌曲年播放量超5亿次,但愿意为单次现场体验支付月会员费200倍的听众仍在激增。这种"数字泛滥时代的实体崇拜"现象,反映了人们对真实连接的渴望。音乐会现场那些无法被算法记录的偶然——歌手即兴的变调、观众即时的反应、空气中飘散的香水味——构成了抵抗数字异化的最后堡垒。当田馥甄在安可环节突然清唱《小幸运》时,那些举着手机录像的手纷纷放下,人们相视而笑——此刻的体验因无法被数字化分享而更显珍贵。

门票售罄的瞬间,真正的消费才刚开始。二手平台上的求购帖、粉丝群里的位置交换、甚至衍生出的"代排队"业务,形成完整的产业链。有经济学家测算,田馥甄演唱会带动的周边经济规模可达票面价值的7-8倍,从餐饮住宿到美妆造型,每个环节都在收割着情感消费的红利。而那些最终未能入场的粉丝,转而购买线上直播票或周边商品完成心理补偿。这种"参与感"的替代性满足,暴露了当代娱乐工业的精明——他们兜售的从来不只是演出本身,而是关于"在场"的想象。

当我们在社交媒体围观这场抢票狂欢时,或许应该思考:在注意力被无限碎片化的时代,是什么让我们甘愿为三小时的现场体验付出如此代价?答案可能藏在那位排队粉丝的话里:"在黑暗的观众席中,当舞台光束亮起的刹那,我突然理解了自己为什么存在。"这种瞬间的自我确认,正是消费社会最昂贵的奢侈品。下一次门票开售时,人龙仍会如期出现,因为在这场精心编排的现代仪式中,每个人都在寻找属于自己的位置——无论是在队伍中,还是在观众席上。