《你好疯子》话剧热映:荒诞剧情引爆观众热议

发布时间:2025-05-04 08:30:03 浏览量:26

## 当"疯子"成为清醒者:《你好疯子》的荒诞哲学与时代隐喻

"正常人发疯的世界里,疯子反而成了最清醒的人。"这句看似矛盾的论断,正在话剧《你好疯子》的全国热映中引发观众强烈共鸣。这部改编自同名电影的作品,以其独特的荒诞叙事和黑色幽默,在剧场内外掀起了一场关于"正常"与"疯狂"的全民大讨论。

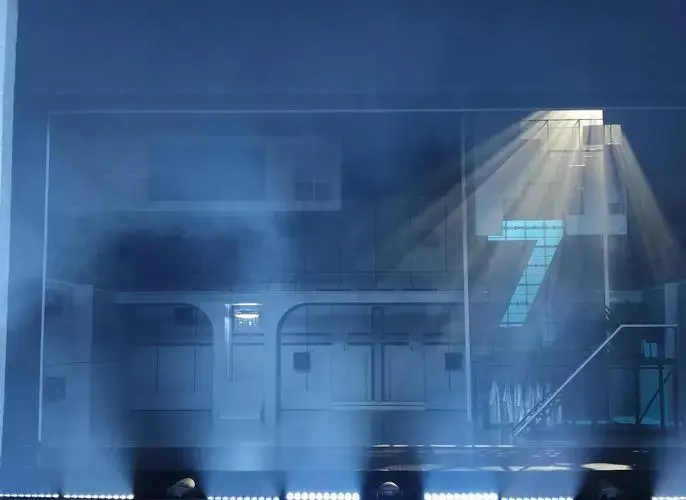

舞台灯光亮起,七个素不相识的"正常人"被莫名关进精神病院。为了证明自己不是疯子,他们开始了一系列令人啼笑皆非的"正常表演"——合唱红歌、即兴诗朗诵、集体做广播体操。这些刻意为之的"正常行为",在精神病院这个特殊场域中反而显得异常荒诞。导演巧妙地将"正常人"置于被审视的位置,让观众不禁思考:当我们努力证明自己正常时,是否恰恰暴露了内心的疯狂?

《你好疯子》最辛辣的讽刺在于它揭示了现代社会的集体无意识。剧中角色为了"合群"而放弃思考,为了"安全"而选择盲从,这不正是当代人的生存写照吗?在社交媒体时代,我们点赞、转发、跟风,用数据流量定义自我价值,用他人眼光确认存在意义。当安希这个真正的"疯子"最终成为唯一保持独立思考的角色时,剧作完成了对现代性的致命一击——在一个疯狂的世界里,保持清醒可能才是最危险的"病症"。

该剧的叙事结构本身就是一场精妙的行为艺术。随着剧情推进,观众会惊讶地发现,舞台上七个角色其实都是女主角安希分裂出的人格。这种设定不仅是对多重人格障碍的艺术化呈现,更是对现代人身份焦虑的深刻隐喻。在快节奏的都市生活中,我们何尝不是在不同场合扮演着不同角色?职场精英、孝顺子女、贴心伴侣…当这些"人格面具"发生冲突时,我们是否也像安希一样,经历着精神世界的撕裂与重组?

《你好疯子》的黑色幽默背后,是对体制化生活的犀利批判。精神病院作为福柯笔下的"异托邦",在这里,吃药、接受检查、服从安排成为衡量"正常"的标准。这种规训机制与现代社会的工作制度、教育体系何其相似?剧中反复出现的"证明自己正常"的荒诞要求,恰如现实中各种隐形的社会期待与规范。当角色们最终选择"承认自己是疯子"来换取自由时,这种反向操作揭示了体制荒谬的本质——有时候,唯有承认规则的荒诞性,才能获得真正的解放。

该剧的成功绝非偶然。在信息爆炸的后真相时代,人们比任何时候都更需要《你好疯子》这样的作品来照见自身处境。当网络暴力、群体极化、信息茧房成为日常,谁又能自信地说自己完全"正常"?剧中那句"你们没病,是这个世界病了"的台词之所以引发观众强烈共鸣,正是因为它道出了这个时代的集体焦虑——在一个价值混乱的世界里,或许保持适度的"疯狂",才是对抗异化的最后武器。

《你好疯子》的热映现象本身就是一个值得玩味的社会学样本。观众们在剧场里大笑之后陷入沉思,在社交媒体上激烈讨论"正常与疯狂"的边界,这种参与式互动让话剧超越了单纯的娱乐功能,成为一面照见时代精神的镜子。当散场灯光亮起,走出剧院的观众或许会不自觉地思考:在这个疯狂加速的时代,我们是否也该像安希那样,勇敢地拥抱内心的"疯子",找回被规训生活压抑的真实自我?

这部话剧最终告诉我们:疯狂与正常从来不是绝对的二元对立,而是权力话语建构的产物。在一个价值混乱的时代,或许唯有保持批判性思考的"理性的疯狂",才能避免成为"正常的傻瓜"。这,正是《你好疯子》留给每个观众最珍贵的启示。