观众泪洒现场!《平凡的世界》话剧演绎时代悲欢

发布时间:2025-05-04 14:50:02 浏览量:25

## 泪水的重量:当《平凡的世界》在舞台上复活一个时代的集体记忆

当大幕拉开,黄土高原的风沙似乎穿越时空扑面而来,台下观众的眼眶已悄然湿润。话剧《平凡的世界》的每一次上演,都成为一场集体情感的宣泄仪式——那些在黑暗中闪烁的泪光,那些散场后久久不愿离去的背影,都在诉说着一个关于时代记忆的深刻命题:为何路遥笔下这个发生在四十年前的故事,仍能如此精准地击中当代人的心灵软肋?

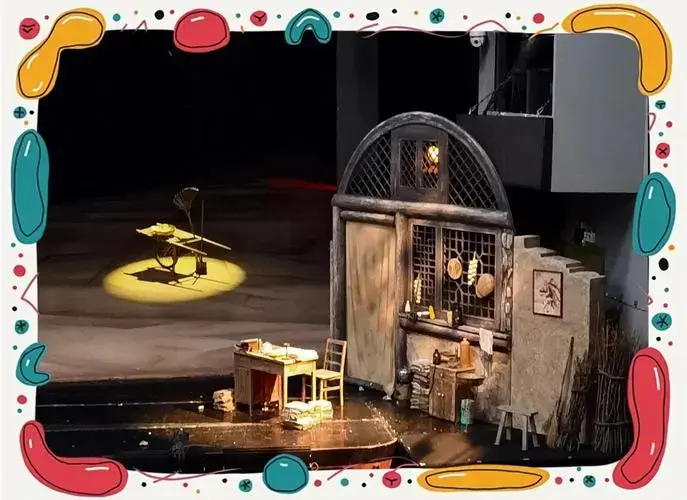

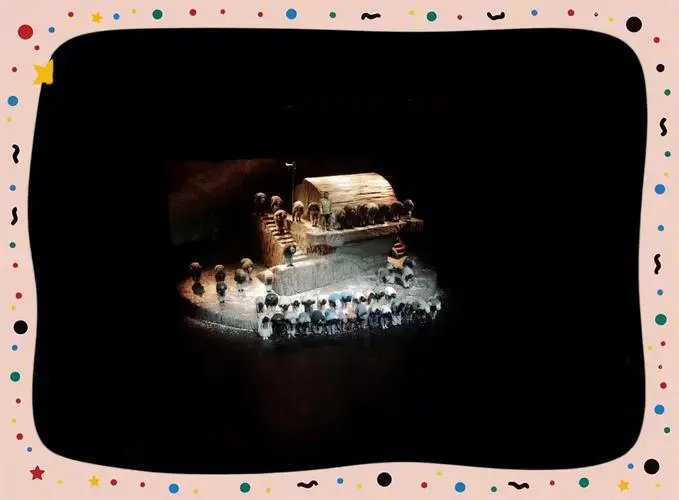

《平凡的世界》的舞台呈现是一场视觉与心灵的双重震撼。导演大胆采用旋转舞台设计,将双水村的窑洞、县城的街道、矿井下的黑暗无缝衔接,形成一幅流动的陕北风情画卷。当孙少安在滂沱大雨中跪倒在庄稼地里,当田晓霞的红色围巾随洪水飘远,当孙少平在矿井下就着煤油灯阅读《钢铁是怎样炼成的》——这些被赋予仪式感的舞台瞬间,超越了文学描述的局限,以极具冲击力的视听语言直击观众心灵。舞台美术刻意做旧的质感,演员们指甲缝里的"泥土",甚至连方言台词轻微的"违和感",都奇妙地强化了真实的感染力。这种真实不是纪录片式的复刻,而是对那个年代精神气质的提纯与再现。

孙少平的形象塑造是话剧最打动人心的艺术突破。演员没有刻意表现他的"英雄气概",而是通过细微的身体语言——佝偻的背部、皲裂的双手、时而怯懦时而坚定的眼神,展现了一个农村青年在时代夹缝中的真实挣扎。第三幕中,当少平在矿井下对同伴说"咱们这些煤黑子,也是人"时,那种平静中的尊严让观众席传来压抑的抽泣。田润叶被迫嫁人后,在回门宴上机械地重复敬酒动作的表演,更是以克制的肢体戏剧传递出令人窒息的悲剧力量。这些表演摒弃了滥情的表演方式,却产生了更深刻的情感穿透力。

当代观众与《平凡的世界》产生的共鸣,实际上折射出令人深思的社会心理。在物质极大丰富的今天,人们反而在少安少平兄弟身上看到了自己失去的品质——那种面对苦难时的韧性,那种在绝境中仍然保持的精神追求。剧场里坐着的中年观众为记忆流泪,年轻观众则为想象流泪:前者缅怀自己或父辈走过的艰辛道路,后者则在虚拟中体验着一种陌生而崇高的生存方式。当舞台上出现少平用铝制饭盒分一半高粱饭给郝红梅的场景时,这种在贫困中依然保持的尊严与温情,恰恰击中了消费时代人际关系的冷漠与疏离。

路遥笔下的人物之所以能穿越时空引发共鸣,关键在于他捕捉到了中国人精神世界中的永恒命题:个体尊严与生存压力的对抗,理想主义与现实主义的撕扯,传统伦理与现代意识的碰撞。话剧第二幕中,少安在分产到户动员会上的沉默与爆发,完美诠释了这种矛盾——他既渴望变革带来的希望,又恐惧打破集体主义的安全感。这种复杂心理在当今社会转型期同样具有镜像意义,观众在剧场黑暗中流下的眼泪,某种程度上是对自身处境的隐喻性宣泄。

《平凡的世界》话剧的成功提醒我们,真正伟大的文艺作品从来不是时代的装饰品,而是照亮人性深渊的火把。当商业戏剧越来越沉迷于视觉奇观和廉价笑料时,这部作品证明:对生命本质的严肃思考,对普通人命运的真挚关怀,依然具有震撼人心的力量。散场时,人们红着眼眶却挺直腰背走出剧场——这或许就是经典文学改编的最高境界:它不让观众沉溺于悲伤,而是在泪水冲刷后,让人更清晰地看见自己内心未被磨灭的光亮。

那些落在剧场座椅上的泪水,称量出了一个时代的重量。当高科技不断重构我们的生活方式,《平凡的世界》却顽固地提醒着我们:无论时代如何变迁,对尊严的守护、对苦难的共情、对精神高度的追求,永远是人性不可剥离的组成部分。这也许就是这部话剧让不同代际观众共同泪洒现场的根本原因——在物质主义的喧嚣中,我们突然遭遇了自己灵魂的回声。