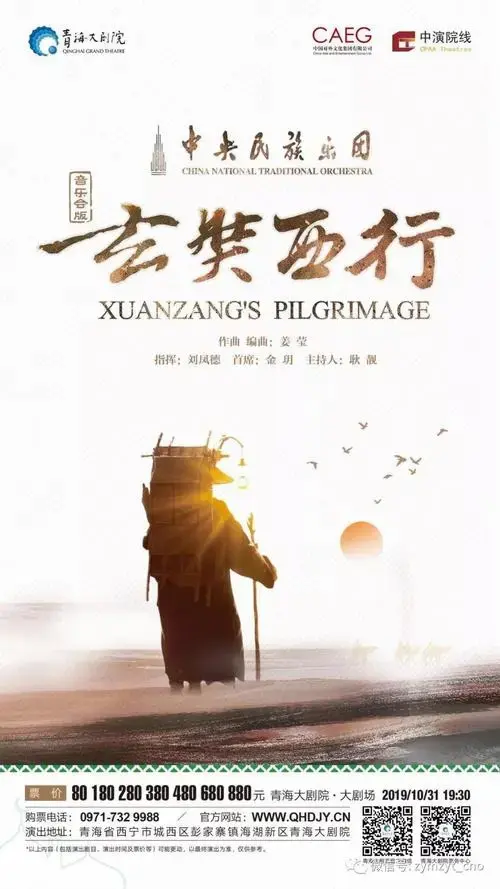

《玄奘西行》音乐剧口碑炸裂,观众:这才是国风巅峰

发布时间:2025-05-07 12:00:01 浏览量:36

## 千年丝路回响,国乐涅槃重生:《玄奘西行》如何让世界听见中国心跳?

当《玄奘西行》的最后一个音符在剧院上空缓缓消散,全场观众起立鼓掌长达十五分钟——这不是普通的谢幕,而是一场跨越千年的文化共鸣。这部被观众誉为"国风巅峰"的音乐剧,正在以摧枯拉朽之势刷新人们对中国传统艺术的认知。究竟是什么样的魔力,让这部作品成为现象级文化事件?当我们拆解《玄奘西行》的成功密码,发现的不仅是一部优秀作品的诞生,更是一场国乐复兴运动的盛大启幕。

丝路音画:当古谱遇见现代剧场

《玄奘西行》最震撼人心的,莫过于它对唐代音乐的考古式复原与创新表达。音乐总监赵麟带领团队历时三年,从敦煌莫高窟的壁画、大英图书馆的敦煌遗书、日本正仓院保存的唐代乐器中,重构出失传已久的"唐乐"基因。剧中那曲《极乐》使用的二十八件仿唐乐器,包括失传千年的凤首箜篌、五弦琵琶,其音色之瑰丽让当代观众第一次真切听见了盛唐之音。

但《玄奘西行》绝非简单的历史复原剧。在第二幕《大漠孤烟》中,编曲将阿拉伯乌德琴、印度西塔琴与中原古琴进行跨时空对话,通过现代电子音乐技术的空间化处理,创造出令人战栗的"听觉丝绸之路"。这种既尊重历史本真又大胆创新的音乐哲学,正是该剧打破"国风等于守旧"刻板印象的关键。

文化解码:玄奘精神的当代回响

选择玄奘作为叙事主体,体现了创作团队深邃的文化洞察。在娱乐至死的时代,《玄奘西行》勇敢讲述一个关于信仰、坚持与文化互鉴的故事。剧中那段龟兹古国遭遇文化冲突的戏码,玄奘说出"真经不在西方,而在求索的路上",瞬间击中了当代年轻人的精神困境——在全球化与本土化的撕扯中,我们如何安放自己的文化认同?

更令人称道的是,作品跳出了简单的民族主义叙事。当剧中再现那烂陀寺的学术盛况时,印度梵乐、波斯旋律与中原雅乐和谐共鸣,生动诠释了"各美其美,美美与共"的文明观。这种开放包容的文化姿态,恰恰是当下国际社会最渴望听到的中国声音。

沉浸式体验:剧场技术的东方表达

《玄奘西行》创造性地运用现代剧场技术重构传统美学。在"夜渡通天河"场景中,270度环幕投影与全息技术结合,让观众仿佛置身于星光下的汹涌河面;而演员借助威亚完成的"飞天"动作,与数字敦煌壁画交相辉映,实现了传统文化符号的当代转译。

最突破性的当属"气味剧场"系统的应用。当剧情行进至天竺佛国时,剧院内会释放特制的檀香;而在表现沙漠行程时,观众能闻到混合着炙热沙砾与骆驼气息的特殊香氛。这种多感官协同的沉浸式体验,使传统文化不再是玻璃柜中的标本,而成为可感可触的活态存在。

国风复兴的范式革命

《玄奘西行》的成功绝非偶然,它标志着中国传统文化表达进入了新纪元。数据显示,该剧观众中35岁以下占比达72%,"Z世代"正成为国风复兴的主力军。这些年轻人不再满足于符号化的中国元素堆砌,他们渴望有思想深度、艺术高度且能与当代对话的真正杰作。

该剧国际巡演时引发的轰动同样值得深思。伦敦西区演出结束后,英国《卫报》评论称:"这是继《图兰朵》之后,西方看到的最具说服力的东方叙事。"在文化软实力竞争日益激烈的今天,《玄奘西行》提供了一种超越政治话语的文化沟通可能。

站在更大的历史维度看,《玄奘西行》可能正在开启一个新时代——当我们的文化自信不再需要通过否定传统或排斥外来而建立,当千年文明能够以当代艺术语言自然流淌,这才是真正的国风巅峰。正如剧中老年玄奘的独白:"文化如河,不在于固守源头,而在于奔流不息。"这部作品给予我们最重要的启示或许是:传统的最高境界,恰恰是勇敢地创新;而创新的最大力量,往往来自对传统的深刻理解。

当越来越多的文艺工作者以这样的觉悟进行创作,当越来越多的观众以这样的期待走进剧场,中国文化的复兴才真正可期。《玄奘西行》已经点燃了这把火,而它的意义,终将超越一部音乐剧本身,成为这个时代文化自觉的重要注脚。