《歌剧魅影》中文版首演!国内音乐剧再掀热潮

发布时间:2025-05-08 12:20:05 浏览量:27

## 当魅影说中文:本土化改编是音乐剧的救赎还是诅咒?

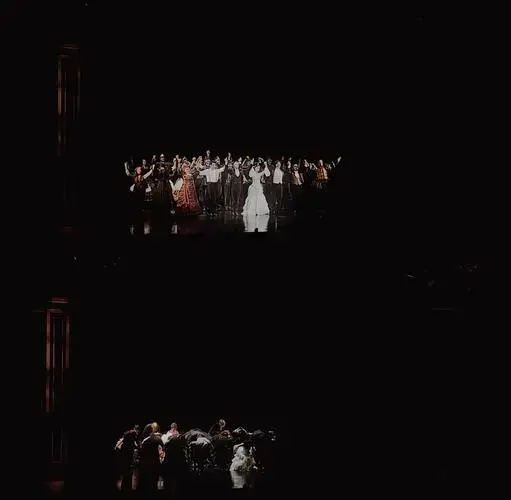

"Think of me, think of me fondly..."当这段熟悉的旋律在上海文化广场响起时,歌词已变成了"请记住我,深情地记住我..."。《歌剧魅影》中文版的首演如同一枚深水炸弹,在国内音乐剧市场激起千层浪。这部享誉全球35年的经典IP,终于褪去了英文字幕的"拐杖",以完全本土化的姿态与中国观众见面。争议随之而来:有人为母语演绎热泪盈眶,有人则质疑"翻译腔"会破坏原作的韵味。这场争论背后,折射出的正是中国音乐剧市场面临的世纪命题——我们究竟需要怎样的文化引进?

中文版《歌剧魅影》的制作堪称"奢侈"。剧组不仅1:1复刻了伦敦西区的标志性水晶吊灯,更邀请原版导演亲临指导。但真正的挑战在于语言转换——"The Phantom of the Opera"变为"剧院魅影"时,英语头韵的韵律美如何保留?制作团队给出的答案是"再创作而非直译"。例如将"Masquerade"翻译为"假面舞会,纸醉金迷",通过四字成语补偿原文的华丽感。这种处理虽然牺牲了部分音节对应,却意外地让中国观众更易理解19世纪巴黎歌剧院的奢靡氛围。

语言本土化带来的惊喜不止于此。当演员用中文唱出"黑夜之歌"时,现场观众能清晰捕捉到魅影扭曲心理的每一处细节,这是字幕版无法提供的沉浸体验。制作人透露,有位老年观众散场后激动表示:"终于不用一边看剧情一边看字幕了。"这种观剧门槛的降低,正是文化产品本土化的核心价值。数据显示,中文版首轮开票即售罄,其中35%购票者是首次观看音乐剧——本土化正在为市场开拓新受众。

但争议的焦点恰恰在于"原汁原味"的边界。有乐评人尖锐指出,中文演唱使韦伯的旋律线条变得"支离破碎",尤其在高音区,汉语的四声调与西式旋律产生微妙冲突。更有人担忧,过度本土化会消解作品的异域气质——毕竟《歌剧魅影》的魅力部分正来自其"欧洲古典美学"的疏离感。这种焦虑不无道理,当日本宝冢剧团改编《伊丽莎白》时,就曾因文化过滤过度而遭受批评。

回望中国音乐剧本土化历程,从早期《猫》中文版的失利,到如今《罗密欧与朱丽叶》本土化获得认可,我们逐渐摸索出"文化转译"的平衡点。法国音乐剧《巴黎圣母院》中文版保留法语原声带,仅对白部分使用中文,这种"半本土化"模式或许提供了第三种可能。而《歌剧魅影》的更大胆之处在于,它尝试用中文重构整套美学体系——包括将哥特式惊悚转化为中国观众更易接受的浪漫悲剧。

华东师范大学文化研究学者李玥指出:"真正的文化自信,不是固守原作的'神圣性',而是相信本土文化有消化改造的能力。"中文版中,克里斯汀的角色被赋予更多东方女性的坚韧特质,地下湖场景则融入了中国园林的意象美学。这些改编或许预示着音乐剧本土化的新方向——从语言转换升级为文化对话。

当水晶吊灯轰然坠落的瞬间,中文版的震撼力证明:经典IP的本土化不是简单的语言切换,而是一场精密的跨文化手术。它要求制作团队既要有对原作的敬畏之心,又要具备文化创新的勇气。争议本身恰是活力的证明——当观众为"翻译是否传神"争论不休时,《歌剧魅影》已成功完成了从"西方经典"到"我们的魅影"的身份转换。这场实验的真正价值,或许在于它为中国音乐剧产业提供了一面镜子:在全球化与在地化之间,我们终将找到属于自己的声音。