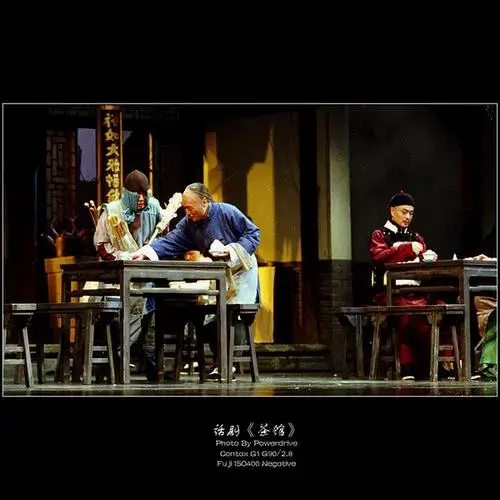

话剧《茶馆》第一幕解析:小茶馆里的大时代缩影

发布时间:2025-05-10 15:30:01 浏览量:38

## 老舍的茶馆:一壶浊酒里的时代悲歌

推开《茶馆》那扇吱呀作响的木门,扑面而来的是清末京城特有的气息——劣质茶叶的苦涩、汗水的咸腥、还有那挥之不去的腐朽味道。老舍先生用他手术刀般的笔触,在裕泰茶馆这个不足百平的空间里,为我们解剖了一个摇摇欲坠的时代。第一幕中那些看似闲散的对话,实则是整个晚清社会的微型景观,每个茶客都是时代病症的活体标本。

茶馆掌柜王利发是个精明的生意人,他挂在嘴边的"莫谈国事"四个字,道尽了小市民在乱世中的生存哲学。这位八面玲珑的茶馆主人,对旗人松二爷赔着笑脸,对特务宋恩子点头哈腰,对穷苦人偶尔施舍一碗高碎。他的圆滑不是天性使然,而是被时代磨平的棱角。当他说"咱们做小买卖的,谁来了都得伺候"时,那笑容背后藏着多少无奈与恐惧?王利发的生存智慧,恰恰映照出普通人在强权面前的无力感。

松二爷提着鸟笼登场时的做派,活脱脱是末路贵族的标本。他依然端着架子,说着"我饿着,也不能叫鸟儿饿着"的体面话,却不得不偷偷变卖家当。与之形成讽刺对比的是新兴资本家秦仲义的意气风发,他谈论着"实业救国"的宏图,却对眼前穷人的苦难视而不见。老舍用这两个人物的碰撞,揭示了社会结构更迭中的残酷真相:旧的特权阶级正在饿死,新的剥削阶级已然崛起。

常四爷那句"我看哪,大清国要完"的怒吼,像一道闪电劈开了茶馆里压抑的空气。这位耿直的旗人因一句真话锒铛入狱,而告密者正是道貌岸然的特务。更触目惊心的是人贩子刘麻子的生意经,他将贫苦农民康六的女儿以十两银子买进,二百两卖出,还振振有词地说"这年月,人还不如牲口值钱"。老舍通过这些细节告诉我们:当制度腐朽到极点时,人性之恶便会肆无忌惮地浮出水面。

老舍的伟大之处,在于他让这些悲剧人物自己说话。没有长篇大论的批判,只有茶客们三言两语的闲聊;没有作者跳出来说教,只有康六卖女时颤抖的双手和绝望的眼神。这种"展示而非讲述"的手法,产生了惊人的艺术力量。我们看到刘麻子与人讨价还价时,茶馆里其他人仍在喝茶谈笑,这种麻木不仁比任何控诉都更令人心寒。

当暮色降临,茶馆挂起灯笼,各色人物陆续退场,留下的不仅是满地瓜子壳,还有一个时代的剪影。老舍用白描手法勾勒出的这些小人物的命运,最终汇聚成对旧中国的无情审判。第一幕结尾处,茶馆里响起瞎子唱大鼓的苍凉声音,那曲调里飘荡着无数普通人的叹息。这种"含泪的笑"的艺术表达,让《茶馆》超越了单纯的社会批判,升华为对人类普遍困境的思考。

如今重读《茶馆》,我们依然能感受到那种刺痛。老舍笔下那个"吃人"的社会虽已远去,但人性中的光明与黑暗仍在每个时代交替上演。裕泰茶馆里的众生相提醒我们:当普通人都不得不为生存放弃尊严时,这个社会一定病得不轻。这或许就是《茶馆》历久弥新的秘密——它不仅记录了过去,也映照着现在,更警示着未来。