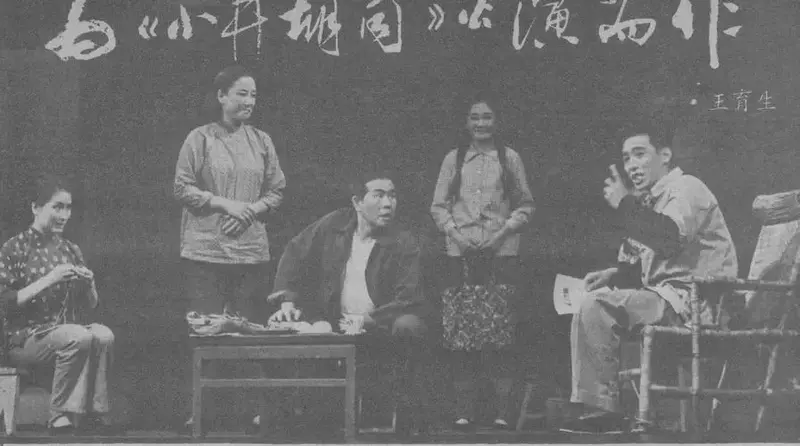

《小井胡同》话剧2024重磅回归!老北京风情再现舞台

发布时间:2025-05-11 10:00:03 浏览量:36

## 《小井胡同》2024重磅回归:一条胡同里的中国百年精神密码

"磨剪子嘞——戗菜刀!"一声悠长的吆喝划破晨曦,小井胡同的一天就此苏醒。2024年,这部被誉为"京味儿话剧里程碑"的《小井胡同》将携全新阵容重磅回归舞台,不仅是一次经典复排,更是一场跨越时空的文化对话。当老北京的风情画卷在当代剧场徐徐展开,这条不过百米的胡同里,藏着怎样的中国精神密码?

一、胡同里的中国:微观史中的大时代

编剧李龙云曾言:"我想写一条胡同的变迁,实际上是想写中国的变迁。"《小井胡同》以1949年、1958年、1966年、1976年、1979年五个历史节点为切片,通过小井胡同7号院里普通百姓的悲欢离合,编织出一部浓缩的中国当代史。2024版演出将特别强化这种历史纵深感——舞台设计采用可旋转的老北京四合院模型,转动的不仅是空间,更是时光。

剧中卖水的许六、手工业者刘家祥、旧警察吴七等角色,构成了一幅完整的胡同生态图谱。导演林兆华在排练中要求演员:"不要演'角色',要成为'那个人'。"这种现实主义表演理念,使得每个角色都成为历史的活体标本。当2024年的观众看到台上人物为了一斤粮票发愁,为了一张自行车票欣喜若狂时,收获的不仅是怀旧情绪,更是一种历史认知的刷新。

二、京味儿美学的当代表达

"冰糖葫芦——刚蘸得的!"这样的叫卖声将在剧场三维环绕响起。2024版《小井胡同》在声音设计上大胆创新,采用全景声技术还原老北京胡同的环境音效,从清晨的鸽哨到夜晚的更梆,构建出沉浸式的听觉景观。舞美设计则运用投影技术,让斑驳的胡同墙面实时变幻,展现出四季更迭与时代变迁的视觉隐喻。

语言是京味儿话剧的灵魂。剧中"撒丫子"、"蔫不出溜"等方言土语的密集使用,构成了一道语言奇观。令人惊喜的是,2024版将首次尝试实时字幕投影,在保留原汁原味台词的同时,通过创意字幕为年轻观众解码老北京话的精妙之处。这种传统与现代的技术融合,正是京味儿美学在当代的创造性转化。

三、市井烟火中的哲学高度

小井居民在历史洪流中展现的韧性,构成了这部剧的精神内核。编剧李龙云说:"老百姓就像胡同里的老槐树,看着柔弱,实则根深。"2024版将强化这种民间智慧的表达——当遭遇困境时,胡同里的人总会说"没有过不去的火焰山";当面临抉择时,他们信奉"做人得对得起良心"。这些朴素的生活哲学,在当下社会尤其具有启示意义。

剧中石掌柜有句台词:"人这一辈子,就像胡同里的青石板,被踩得越久,越光亮。"2024年的复排将深入开掘这种平民史诗的维度。通过增强角色内心独白、新增老年版叙事者等手法,让观众看到市井生活背后的生命厚度。当结尾处居民们在新年夜互相拜年时,那种历经沧桑后的温暖,正是中国人特有的精神韧性。

四、经典复排的文化坐标

自1985年首演以来,《小井胡同》每次复排都成为文化事件。比较1985年、1993年、2013年三个经典版本,可以清晰看到社会审美变迁——从强调历史批判到侧重人文关怀,再到追求文化认同。2024版站在新时代语境下,将更加突出"共同体意识",通过增强群戏调度、新增社区合影等场景,强化胡同作为命运共同体的象征意义。

该剧的常演常新证明了经典的力量。据统计,前三次复排共计演出287场,观众达23万人次,其中30岁以下年轻观众比例从最初的12%增长至45%。2024版预计将在全国巡演60场,并推出"胡同记忆"主题文创,让经典IP焕发新生。制作人透露:"我们不是在博物馆里陈列经典,而是要让老故事与新时代对话。"

幕起幕落间,小井胡同的居民们已经走过了三十多个春秋。当2024年的灯光再次亮起,这条虚构的胡同将继续讲述真实的中国故事——在这里,每一个普通人都可以成为历史的主角,每一句市井闲谈都可能蕴含生活真谛。《小井胡同》的永恒魅力,正在于它让我们看见:伟大的历史叙事,永远生长在街坊邻里的烟火气中。