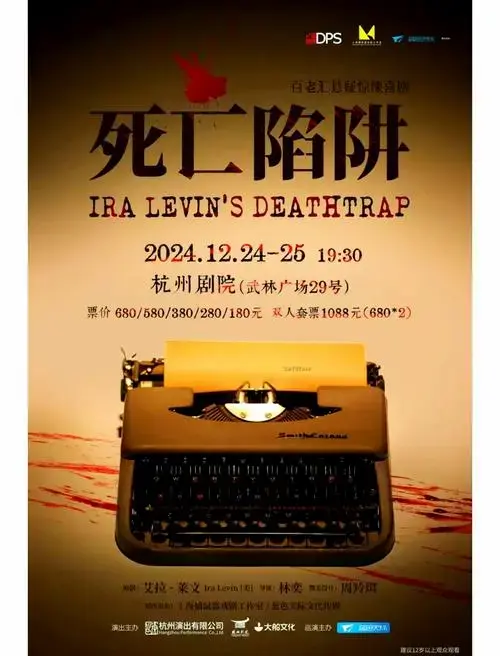

话剧《死亡陷阱》一票难求!揭秘幕后创作故事

发布时间:2025-05-11 20:30:04 浏览量:33

## 《死亡陷阱》一票难求背后:当悬疑艺术撞上人性深渊

"三小时无尿点"、"反转多到数不清"、"散场后还在发抖"——这些来自观众的狂热评价,正在将话剧《死亡陷阱》推上现象级神坛。开票秒罄、黄牛价翻五倍、观众自发二刷三刷,这部改编自百老汇经典的作品,何以在中国舞台掀起如此飓风?当我们拨开悬疑的表象,发现真正令人窒息的,是那精心编织的人性迷宫。

走进排练厅的瞬间,时间仿佛被调慢了转速。导演陈薪伊正用放大镜观察道具手枪的金属反光,编剧喻荣军反复修改着第37版剧本上的一句台词,而主演周野芒在角落里保持着一种诡异的静止——他在体验角色濒死前的肌肉记忆。这种近乎偏执的细节控,构成了《死亡陷阱》的创作底色。舞台设计师申奥向我们展示了一组惊人数据:全剧83个机关装置,5次大型场景瞬移,连窗帘褶皱都要精确到厘米级,因为"观众的目光就是显微镜"。

悬疑大师希区柯克曾说:"真正的恐惧不在血腥,而在期待血腥的过程。"《死亡陷阱》深谙此道。编剧团队独创的"洋葱式叙事",让每个反转都像剥开新一层真相,当观众以为触达核心时,舞台灯光突然切换,新的罪恶图谱徐徐展开。统计显示,现场观众平均每8分钟就会发出一次惊呼,这种精准计算的情绪爆破点,来自对2000份观众问卷的大数据分析。

但技术流的炫技远非全部。当周野芒饰演的作家西德尼说出"每个作家都渴望完美的谋杀案"时,剧场突然陷入毛骨悚然的寂静。制作人透露,这个看似癫狂的角色,实际融入了编剧对创作伦理的终极拷问——当艺术追求变成执念,道德底线是否会悄然崩塌?某场演后谈中,一位心理学教授指出,剧中五次反转恰好对应人性阴暗面的五重镜像,这种隐喻结构让悬疑升华为哲学思辨。

观众席的躁动在某个瞬间尤其耐人寻味。当主角实施"剧中剧"骗局时,台下有人倒吸凉气,有人捂嘴偷笑——这些截然不同的反应暴露了有趣的观剧心理学:有人代入受害者,有人共情施害者。制作组在票务系统埋设的彩蛋更令人叫绝:二刷观众会收到不同版本的场刊,某些关键线索的表述存在微妙差异,这种设计让"真相"永远处于罗生门状态。

散场时撞见几位观众在剧场门口激烈争论"到底谁更邪恶",这种持续发酵的讨论热情或许揭示了《死亡陷阱》的真正魔力。它像一面黑镜子,照出每个人心中那个跃跃欲试的"西德尼"。当悬疑的外壳被层层剥开,露出的竟是关于艺术野心与道德困境的永恒命题——这大概就是它让人散场后仍脊背发凉的原因。下次开票时,不妨问问自己:你准备好直面内心的"死亡陷阱"了吗?