《上海屋檐下》话剧回归!聚焦小人物命运引热议

发布时间:2025-05-12 19:50:04 浏览量:35

## 弄堂里的众生相:《上海屋檐下》如何用小人物的悲欢照见大时代的裂痕?

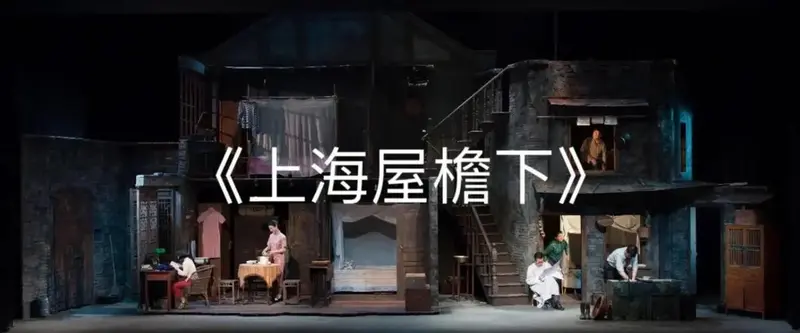

当灯光渐暗,舞台上的石库门建筑缓缓升起,观众仿佛穿越回了1937年的上海弄堂。夏衍的《上海屋檐下》时隔多年再度回归话剧舞台,这部诞生于抗战烽火中的经典作品,至今仍以其对小人物命运的深刻描摹引发当代观众的强烈共鸣。在社交媒体上,#上海屋檐下小人物的光芒#话题阅读量已突破千万,人们不禁要问:为何这部描写八十年前市井生活的剧作,能在今天掀起如此热烈的讨论?

《上海屋檐下》的舞台是一个微缩的上海社会。被囚十年归来的匡复发现妻子杨彩玉已与好友林志成重组家庭;小学教师赵振宇一家在贫困中挣扎;失业职员黄家楣为面子强撑门面;舞女施小宝被迫出卖肉体求生;老报贩李陵碑在丧子之痛中借酒消愁。夏衍以惊人的笔力,在同一个屋檐下编织出五户人家错综复杂的命运网络。这些角色没有惊天动地的壮举,他们的痛苦与欢乐都来自最普通的日常生活——柴米油盐的困顿、情感伦理的纠葛、尊严与生存的两难。正是这种"小",构成了作品最打动人心的力量。

夏衍创作此剧时,正值抗日战争全面爆发前夕。1937年的上海,既是纸醉金迷的"东方巴黎",也是底层民众苦苦挣扎的人间炼狱。剧作家敏锐地捕捉到时代巨变前夕的社会躁动,通过屋檐下的小人物,折射出整个民族的生存困境。匡复的归来与再次离去,暗示着知识分子在国难当头的责任担当;林志成工厂的罢工风波,反映了工人阶级的觉醒;黄家楣的失业悲剧,揭露了社会经济结构的深层矛盾。夏衍的伟大之处在于,他让政治性隐没在生活流之下,却让观众在看似平淡的对话中感受到时代惊雷的迫近。

当代观众对《上海屋檐下》的强烈共鸣,揭示了一个深刻的文化现象:在经济高速发展、物质极大丰富的今天,人们反而更加渴望看到真实的生活图景与人性本相。在充斥着玄幻仙侠、霸道总裁的文化市场中,《上海屋檐下》提供了一面照见普通人尊严的镜子。当看到黄家楣为了不让父亲担心而典当衣物维持体面时,多少"沪漂"青年看到了自己在家人面前强撑坚强的影子;当杨彩玉在两个男人之间痛苦抉择时,多少现代女性感受到了传统与现代价值观撕扯下的心灵煎熬。这种超越时空的情感共鸣,正是经典作品的魅力所在。

在艺术表现上,《上海屋檐下》开创了中国现实主义话剧的新范式。夏衍摒弃了当时流行的口号式宣传,转而采用近乎自然主义的手法还原生活本真。剧中没有绝对的好人与坏人,每个角色都是复杂而立体的。即使是看似懦弱的林志成,也有其不得已的苦衷;即便是"堕落"的施小宝,也保留着人性的微光。这种对人性的宽容理解,使作品避免了简单的道德说教,达到了更高层次的艺术真实。当代导演在重新排演时,往往强化了舞台空间的象征性——倾斜的屋顶暗示着社会的不公,狭窄的弄堂象征着生活的逼仄,这些处理让经典文本焕发出新的生命力。

《上海屋檐下》的持久生命力提醒我们:伟大的文艺作品从来不是时代的传声筒,而是通过具体个人的命运,揭示人类共同的生存困境。在当下这个信息爆炸却情感匮乏的时代,我们比任何时候都更需要这样的作品——它告诉我们,历史不只是大人物的传奇,更是无数普通人的欢笑与眼泪;它提醒我们,在追逐成功与效率的狂热中,不要忘记体察身边每一个平凡生命的重量。

当剧终时匡复再次离家,走向不确定的未来,观众席中响起的不仅是掌声,还有深深的叹息。这叹息既为剧中人,也为剧外人——在各自的人生屋檐下,谁不是在负重前行?谁又不是在时代的夹缝中努力寻找属于自己的那束光?《上海屋檐下》的价值,正在于它让我们在别人的故事里,照见了自己的灵魂。