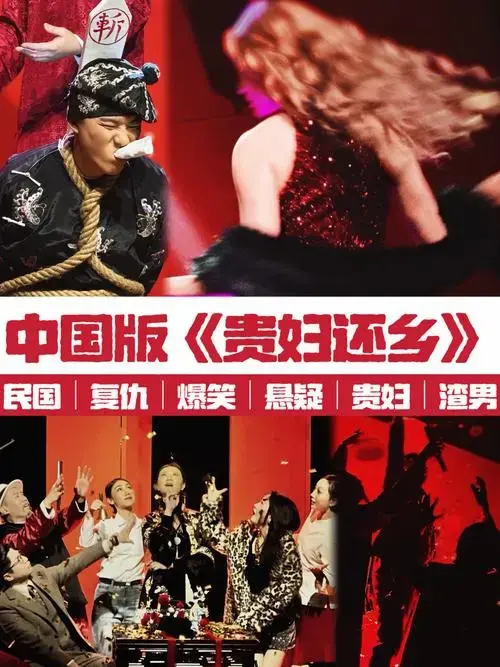

经典话剧《贵妇还乡》再掀热潮,直击灵魂拷问

发布时间:2025-05-13 14:10:00 浏览量:39

## 当金钱成为正义:《贵妇还乡》撕开文明社会的道德遮羞布

"我要用十亿买一个公道!"克莱尔掷地有声的宣言在剧场内回荡,像一记耳光打在每位观众的道德神经上。北京人艺复排版《贵妇还乡》的舞台上,迪伦马特笔下那个被金钱扭曲的小城故事,在当下中国语境中迸发出惊人的现实回响。这部诞生于1956年的瑞士剧作,何以能在半个多世纪后,让中国观众如坐针毡?因为它无情地揭开了我们时代最疼痛的伤疤——当资本逻辑渗透每个毛孔,所谓人性尊严是否只是一场待价而沽的表演?

克莱尔的复仇计划堪称当代社会的残酷寓言。她带着足以买下整座城市的财富归来,提出的交易条件却令人毛骨悚然:十亿巨款,换取当年负心人的一条性命。剧情发展的吊诡之处在于,最初义愤填膺的市民们,在金钱的慢性腐蚀下,逐渐将谋杀合理化。镇长从"我们不是野蛮人"的声明,到"为了公共利益"的妥协;教师从道德说教者变为利益计算器;连伊尔的子女也开始用父亲的"牺牲"规划美好未来。迪伦马特用近乎荒诞的笔触,描绘出一幅资本异化的全景图——当金钱成为唯一的度量衡,人性便开始了不可逆的退化。

在算法统治、流量至上的当代社会,"贵妇还乡"的故事每天都在以更隐蔽的方式重演。某互联网大厂为"优化"裁员时,HR们用电子表格计算着每个员工的"人力成本";当网红主播们为打赏金额表演着越来越出格的戏码;当学区房家长一边咒骂教育内卷一边加码课外培训...我们何尝不是居伦城的市民?只不过克莱尔的十亿支票,化作了KPI考核、房价涨幅和社交媒体的点赞数。剧中那位宣称"宁可贫穷也要保持尊严"的牧师,最终在新建教堂的诱惑下背弃信仰,恰如我们这个时代知识分子的集体困境——在资本与流量面前,有多少人还能坚守精神的纯粹?

迪伦马特的伟大在于,他让观众在发笑的同时如鲠在喉。当居伦市民高唱"我们拥有正义和光明"时,剧场里爆发的笑声中分明带着自我识破的尴尬。这种"间离效果"的运用,迫使观众跳出剧情反观自身:如果是我,会作何选择?北京人艺新版导演巧妙强化了这种辩证性,让克莱尔时而像复仇女神,时而又如命运化身;让市民们的转变既有被迫无奈的悲情,又透露出主动合谋的卑劣。这种道德模糊地带恰恰构成了最锋利的社会批判——恶的平庸性往往包裹着"不得已"的糖衣。

居伦城的名字Der Besuch der alten Dame直译为"老妇还乡",中文特意译为"贵妇",暗含了金钱对身份的重塑。这让人想起那些衣锦还乡的富豪,他们的财富光环如何扭曲了故乡的人际关系。更深刻的是,克莱尔用假肢、假牙组成的残缺身体,象征着被资本异化的现代人灵魂状态——我们拥有前所未有的物质丰裕,却失去了完整的人性感知。当伊尔最终主动走向集体谋杀的结局时,这种自我献祭的诡异"崇高",揭示出消费主义时代的终极荒诞:受害者成为了共犯,异化完成了它的完美闭环。

《贵妇还乡》的持久魅力,在于它预言了资本逻辑对人伦关系的全面殖民。当北京观众为剧中情节唏嘘时,他们或许也在思考:在996成为福报、学区房绑架人生的当下,我们距离居伦城究竟有多远?那个最终被"人道主义处决"的伊尔,何尝不是每个被异化现代人的镜像?舞台上的荒诞映照着现实中的荒诞,这或许就是经典剧作穿越时空的力量——它不提供答案,只负责惊醒。当大幕落下,克莱尔带着满足的微笑离开重获"繁荣"的小城,留给我们的是一个必须直面的问题:在金钱定义一切的时代,人的尊严,究竟价值几何?