2024必看!《音乐剧紫石街》颠覆传统,口碑炸裂

发布时间:2025-05-12 20:00:04 浏览量:33

## 颠覆与狂欢:《音乐剧紫石街》如何用现代叙事解构千年禁忌

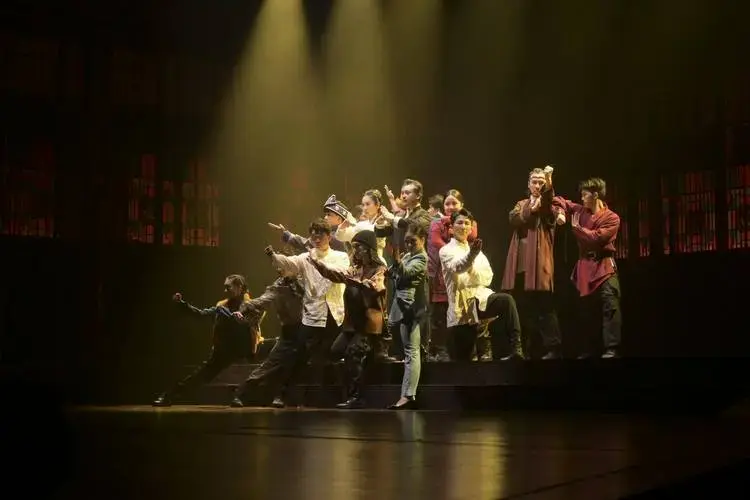

当西门庆踩着嘻哈节奏出场,当潘金莲的咏叹调混入电子音效,当武松的复仇之舞融合街舞元素——这部名为《音乐剧紫石街》的作品正在掀起一场艺术革命。制作团队宣称要"让古典文学与当代青年同频共振",而观众用持续爆满的剧场和社交媒体的刷屏讨论证明:他们确实做到了。这部作品何以能同时获得专业剧评人的推崇与Z世代观众的狂热追捧?或许答案就藏在它大胆而精妙的叙事重构中。

《音乐剧紫石街》最令人惊叹的突破,在于它彻底颠倒了传统叙事中的权力关系。在大多数《水浒传》改编作品中,潘金莲几乎固定被塑造成"淫妇"符号,是男性视角下道德审判的客体。而这部音乐剧却赋予了她完整的内心独白——开场曲《阁楼上的女人》以意识流手法展现一个才情横溢的女性如何在封建礼教中窒息。当潘金莲唱出"我的绣花针能刺破绸缎/却刺不破这四面围合的夜",剧场里的年轻女性观众集体红了眼眶。这种共情不是对历史人物的简单平反,而是对当代性别困境的隐喻性表达。

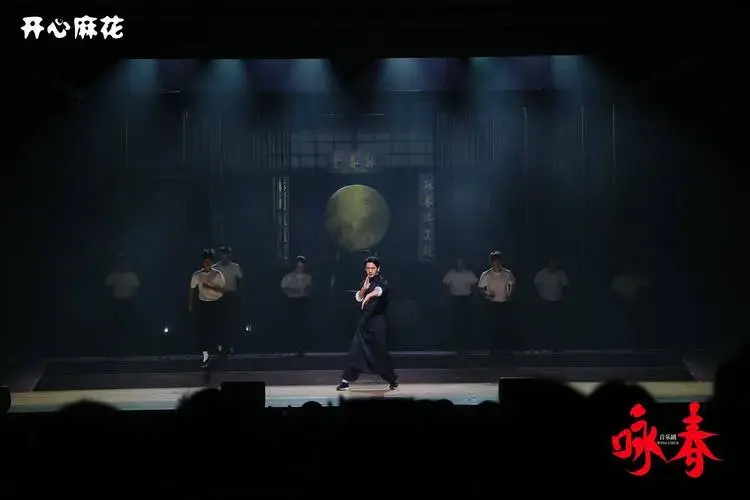

制作团队在音乐设计上展现惊人的包容性,将京剧韵白、百老汇爵士、摇滚甚至说唱无缝衔接。武大郎的《炊饼歌》采用民谣风格,朴素旋律中透着市井智慧;西门庆的《金瓶梅》则是充满诱惑力的电子舞曲,每个重低音都敲击着欲望的脉搏;而武松的《复仇之舞》将山东快书节奏与嘻哈结合,创造出令人血脉偾张的表演场面。这种音乐上的"混搭"不是噱头,而是对人物复杂性的听觉诠释——没有非黑即白的道德判断,每个角色都在自己的逻辑中合理存在。

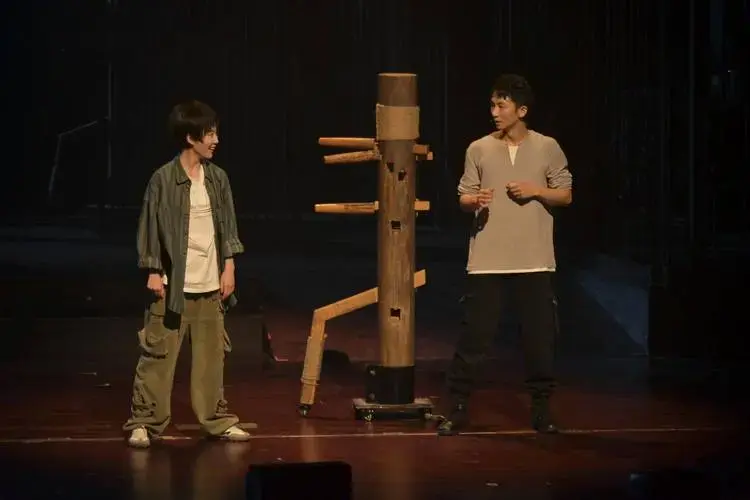

舞台设计同样充满颠覆性想象。紫石街被解构为一个可旋转的立体迷宫,象征人性的复杂维度;潘金莲的卧房悬于半空,用透明材质制成,暗示她始终处于被观看的境地;最震撼的是"毒杀武大"场景,演员在慢动作舞蹈中完成谋杀,背景投影却是当代网络暴力画面,古今镜像引发深思。这些视觉语言让经典故事获得了崭新的解读空间,观众看到的不仅是宋朝市井,更是当下社会的隐喻。

该剧对经典的最大挑战,在于它彻底消解了传统意义上的"英雄叙事"。武松不再是绝对正义的化身,他的复仇行动被表现为一种偏执的暴力循环;西门庆也不仅是脸谱化的恶棍,他的独白《欲望城市》揭示了一个商业社会中向上爬升者的焦虑;甚至武大郎也超越了"可怜人"设定,在《小人物》唱段中展现市井生活的坚韧智慧。这种去中心化的叙事让每个角色都获得了主体性,迫使观众跳出简单的道德判断,思考权力关系的复杂性。

《音乐剧紫石街》的成功或许预示着一个新时代的来临——年轻人不再满足于被动接受经典的单向度解读,他们渴望参与对话,渴望看到历史与当下的化学反应。该剧演出后的演后谈总是异常热烈,观众们争论着潘金莲是否女性主义先驱、武松是否被父权思想异化、西门庆可否视为商业文明的早期代表。这种讨论本身就成为剧作的延伸,证明经典改编的最高境界不是给出答案,而是激发思考。

当帷幕落下,留在观众心中的不仅是优美的旋律和震撼的舞台,更是一种文化解码的新可能。《音乐剧紫石街》告诉我们:经典从来不是僵化的标本,而是可以不断重新对话的活体。在这个意义上,该剧的口碑"炸裂"绝非偶然——它精准捕捉了当代青年既尊重传统又渴望突破的精神诉求,用艺术的形式完成了一场静悄悄的文化革命。2024年的剧场因为这样的作品而显得格外耀眼,它提醒我们:真正伟大的改编,永远始于对人性复杂性的诚实面对。