2024必看话剧!《上海屋檐下》演绎乱世中的温情

发布时间:2025-05-12 20:00:04 浏览量:28

## 在逼仄的屋檐下,我们如何安放那颗渴望自由的心?——2024必看话剧《上海屋檐下》的当代启示

当舞台灯光渐亮,上海弄堂里那栋破旧的老房子缓缓呈现在观众面前,时光仿佛倒流回1937年的上海。夏衍先生的经典剧作《上海屋檐下》时隔多年再次被搬上话剧舞台,却在这个2024年的春天,意外地击中了当代都市人的心灵软肋。这部诞生于战火纷飞年代的剧作,穿越八十余年的时空,在房价高企、生活压力巨大的今天,竟焕发出惊人的现实生命力。

弄堂深处,一栋两层小楼里蜗居着五户人家。失业的小职员、被包养的歌女、穷困的教师、报贩与妻子,还有二房东一家,这些社会底层的小人物在十数平米的狭小空间里挣扎求生。夏衍先生以手术刀般的笔触,剖开了那个特殊年代里普通人生活的横截面。令人震撼的是,当我们凝视这个横截面时,看到的不仅是历史的印记,更是当下都市生活的镜像——在高楼林立的现代都市里,多少"沪漂""北漂"正经历着与剧中人惊人相似的生活困境?

当代都市人的居住困境与剧中形成鲜明对照。据统计,2023年上海人均居住面积虽已达37平方米,但仍有大量外来务工人员居住在不足10平米的出租屋内。北京的地下室、上海的亭子间、深圳的城中村,这些现代版的"上海屋檐下",同样挤满了为梦想打拼的年轻人。剧中黄家楣那句"我们这种人,活着就是受罪"的台词,何尝不是许多当代都市加班族深夜独处时的心声?物质条件改善了,但那种被生活压得喘不过气的窒息感,却跨越时空惊人地相似。

林志成、杨彩玉、匡复三人之间复杂的情感纠葛,展现了特殊环境下人性的多面性。当匡复意外归来,发现妻子已与好友林志成同居,三人陷入痛苦而无奈的情感漩涡。这种在极端生存压力下扭曲的人际关系,在当代社会同样能找到对应——多少婚姻因经济压力而破裂,多少友情因利益纠葛而变质?剧中人面对情感困境时表现出的隐忍与包容,恰恰反衬出当代人处理情感问题时惯有的浮躁与自私。杨彩玉那句"我们都是被生活逼的",道出了多少现代人的无奈?

在乱世浮沉中,剧中人物依然坚守着人性的微光。施小宝虽然沦落风尘,却依然保留着对纯真爱情的向往;赵振宇尽管生活困顿,仍保持着知识分子的气节;就连市侩的二房东,在关键时刻也展现出普通人的善良。这些在生活重压下依然闪烁的人性光辉,恰是这部"灰色剧"中最动人的色彩。当今社会,我们同样需要这种在物质主义浪潮中坚守精神家园的力量。当李陵碑老人哼唱着京剧片段时,那种在绝境中依然保持的精神追求,不正是一种对抗生活荒诞的有力方式吗?

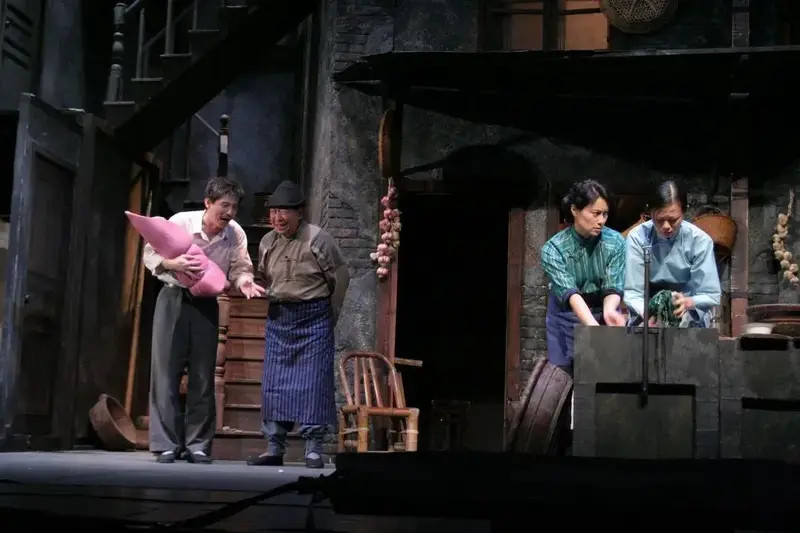

2024年版的话剧《上海屋檐下》在忠实原著的基础上,加入了当代导演的思考。舞台设计巧妙地运用了倾斜的屋顶意象,象征着那个将人压得喘不过气的时代,也隐喻着当代人的生活压力。演员们的表演克制而内敛,避免了过度煽情,却恰恰因此更加震撼人心。当最后一幕,众人目送匡复离去,天空飘起细雨,那种无言的悲凉与温暖交织的氛围,让观众久久不能平静。

走出剧场,夜色中的城市霓虹闪烁,高楼大厦的玻璃幕墙反射着冷光。我突然意识到,我们每个人都在寻找属于自己的"屋檐"——不仅是遮风挡雨的物理空间,更是安放灵魂的精神家园。《上海屋檐下》的伟大之处在于,它告诉我们:即使在最逼仄的生存空间中,人性依然可以保持其高度与尊严。

这部诞生于1937年的剧作,在2024年的今天焕发出新的生命力。它不再只是一部"必看话剧",更是一面映照当代生活的镜子,一剂治愈都市心灵的良药。在这个春天,让我们走进剧场,在《上海屋檐下》中寻找属于自己的生活答案。毕竟,无论时代如何变迁,关于如何有尊严地生活这一命题,永远值得我们深思。